Das „Gelbes Elend“

Haftanstalt Bautzen I: Bekannt als „Speziallager Nr. 4“ der Sowjetischen Militäradministration und Synonym für politische Verfolgung in der DDR

Sächsische Landesstrafanstalt

1904–1933

Auf einer Fläche von 14 ha wurde 1904 zwischen Breitscheidstraße und Flinzstraße die Königlich-Sächsische Landesstrafanstalt errichtet – nach den damaligen Maßstäben ein fortschrittlicher Strafvollzug mit 1.100 Haftplätzen.

Große Säle für gemeinsames Arbeiten am Tag und Einzelzellen für die Nachtruhe, Höfe mit Grünanlagen, große Waschräume, Wasserklosett, Zentralheizung, Krankenabteilung und Küche mit eigenem Garten für den Gemüseanbau.

Bautzen war Jugendstrafanstalt und Gefängnis für Ersttäter.

Für alle Außenmauern sowohl der Gebäude als auch der 1.140 m langen und 4 m hohen Umfassungsmauern wird der als „Musterbaustoff für öffentliche Gebäude“ angesehene gelbe Klinker aus Zwickau verwendet. Die Anstalt gilt zur damaligen Zeit nicht nur als modernste, sondern in ihrer wirkungsvollen Architektur auch als schönste Gefangenenanstalt in Sachsen.

Der Strafvollzug hat erstmals den Anspruch, die Gefangenen durch die Haft zu bessern und sie wieder in die Gesellschaft einzuordnen. Versuche eines humanen Strafvollzugs bleiben jedoch in den Anfängen stecken – schon Ende der zwanziger Jahre heißt die Anstalt bei Gefangenen und Bürgern in Anlehnung an die Farbe ihrer Mauern „Gelbes Elend“.

Ehemalige Landesstrafanstalt Bautzen um 1910

Bild: Torhaus von Bautzen I, 1933

Nationalsozialistisches Strafgefängnis

1933–1945

Inhaftiert werden zunehmend politische Gegner des Nationalsozialismus aus ganz Deutschland, ebenso wie auch Mitglieder der Zeugen Jehovas und anderer Gruppen.

In der NS-Diktatur änderte sich die Auffassung von Strafe. Sie sollte für den Betroffenen hart und für die übrige Gesellschaft Abschreckung sein. Kriminalität wurde als Krankheit eines an sich gesunden Volkskörpers begriffen. Der Haftalltag war bestimmt durch militärischen Drill, karge Verpflegung und stumpfsinnige Arbeit. Hinzu kam der nationalsozialistische Rassismus. Für Wiederholungstäter, politische Gefangene, Juden, Sinti und Roma sowie allgemein „fremdländische“ Gefangene wurden immer mehr Sonderregelungen eingeführt. Viele von ihnen wurden in Konzentrationslager überführt. Ende 1944 war das Gefängnis mit 1.600 Insassen um ein Drittel überbelegt. Weitere 700 Gefangene befanden sich in vier Außenlagern der Strafanstalt.

Prominentester Häftling in Bautzen I war 1943/44 der Vorsitzende der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD), Ernst Thälmann. Er wurde im August 1944 von Bautzen in das Konzentrationslager Buchenwald deportiert und dort ermordet.

Sowjetisches Speziallager Nr. 4

1945–1950

Anfangs diente es zur Internierung von Funktionären des NS-Regimes und Personen, die die Besatzungsmacht als gefährlich ansah. Ab 1946 wurde es aber zu einem Haftort der Unterdrückung politischer Gegner der Besatzungsmacht. Unter konstruierten Anschuldigungen wie „antisowjetischer Propaganda“ oder „Spionage“ wurden Oppositionelle verurteilt und auf Jahre vollkommen von der Außenwelt isoliert.

In diesen fünf Jahren gehen mehr als 27.000 Menschen durch das Lager, darunter auch viele Jugendliche. Auch in Bautzen waren, so wie in allen sowjetischen Speziallagern, Frauen inhaftiert und wurden Kinder geboren. Die Anstalt, einst für 1.100 Gefangene errichtet, ist ständig mit 5.000 bis 7.000 Häftlingen überbelegt.

Untergebracht sind sie auch in schnell errichteten Baracken, die 10 Säle in den Hafthäusern sind statt mit 100 teilweise mit 400 Gefangenen belegt.

Durch die katastrophalen Bedingungen kommt es zu Epidemien, die Menschen sterben an Unterernährung, TBC und anderen Mangelkrankheiten. Aus Moskauer KGB-Akten lassen sich dafür über 3.000 Tote, davon 72 in Bautzen I Erschossene, nachweisen. Ehemalige Häftlinge gehen von weitaus höheren Opferzahlen aus.

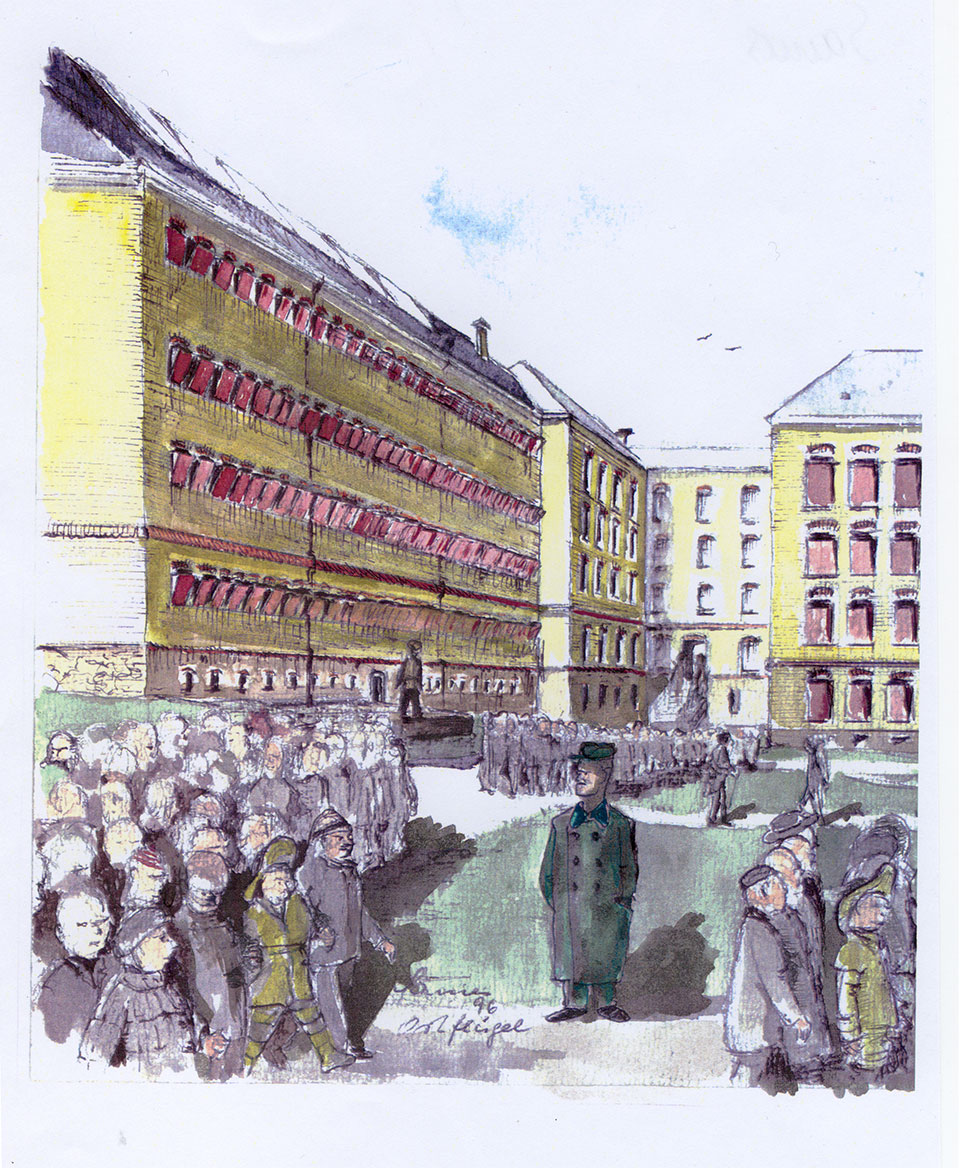

Bild: Zeichnung „Hofgang“

Strafvollzuganstalt der DDR

1950–1990

Im Januar 1950 werden knapp 700 Internierte und 120 SMT-Verurteilte freigelassen, weitere 300 bisher ohne Prozess Internierte werden zur Aburteilung nach Waldheim verlegt („Waldheimer Prozesse“).

Im Februar übernimmt die Deutsche Volkspolizei/Ministerium des Innern die Einrichtung mit 6.000 politisch Gefangenen, die bereits durch das SMT verurteilt worden waren.

Nach der Übernahme verschlechterten sich die Haftbedingungen, vor allem Verpflegung und medizinische Betreuung, erheblich.

Das führte im März 1950 zu zwei Gefangenenaufständen, die mit großer Brutalität niedergeschlagen werden. Aus dem Gefängnis geschmuggelte Appelle gelangten in den Westen und prägen den seitdem geläufigen Begriff „Gelbes Elend“.

Überfüllung, schlechte Ausstattung, wenig Bildungsangebote und Gewalt der Gefangenen untereinander blieben trotz Überwindung der schlimmsten Notstände der 1950er Jahre für den Haftalltag im DDR-Strafvollzug bestimmend. Im Oktober 1989 befanden sich 2.100 Menschen in Bautzen I, das damit um 40% überbelegt war.

Es etabliert sich wie überall in der DDR ein Strafvollzug, der vorgibt, die sozialistische Gesellschaft allein vor kriminellen Straftätern schützen zu wollen. Inhaftiert werden in Bautzen I vor allem mehrfach Vorbestrafte und wegen schwerer krimineller Delikte Langzeitverurteilte. Wie in anderen Strafvollzugseinrichtungen der DDR sind auch Menschen inhaftiert, die wegen politischer Vergehen von der DDR-Rechtssprechung kriminalisiert und verurteilt wurden (z.B. „Republikflüchtlinge“).

Seit Beginn der siebziger Jahre sind die Häftlinge verstärkt in den Produktionsprozess von Betrieben einbezogen. In der Anstalt entstehen neue Werkhallen und Produktionsstätten, in denen die Gefangenen im Dreischichtsystem arbeiten. Die Anstalt ist durchschnittlich mit 1.500–2.000 Gefangenen belegt.

Die gesellschaftlichen Veränderungen im Herbst 1989 erreichen auch die Strafvollzugsanstalt. Ende November begehren die Gefangenen auf. Die Situation ist angespannt. Bautzener Männer und Frauen aus der Bürgerbewegung gehen in die Anstalt und bieten sich den Häftlingen als Vertrauenspersonen an. Ihrem Einsatz vor allem ist es zu verdanken, dass die Lage nicht eskaliert. 25–30 ehrenamtliche Helfer werden als „Bürgerinitiative Strafvollzug“ durch den Runden Tisch der Stadt Bautzen in ihrer Arbeit bestätigt. Die Gruppe versucht, den Strafvollzug zu humanisieren und zu reformieren und die Resozialisierung der Gefangenen zu unterstützen. Aus dieser Arbeit geht 1991 der Verein „Brücke“ hervor, der sich im Raum Bautzen der Gefährdeten-, Straffälligen- und Bewährungshilfe widmet. Vereinsmitglieder arbeiten im Beirat der Justizvollzugsvollzugsanstalt mit, schaffen für die Gefangenen vielfältige Hilfsangebote, stehen ihnen zu Gesprächen zur Verfügung und kümmern sich auch nach der Entlassung um sie. Der „Brücke e.V. Bautzen“ steht in engem Kontakt zur Stadtverwaltung und ist wichtiger Mittler zwischen Strafvollzug und Öffentlichkeit. Nie wieder soll die Anstalt eine unkontrollierte Tabuzone werden können.

Justizvollzugsanstalt (JVA) Bautzen

seit 1990